頭痛・不眠

頭痛・不眠の症状

頭痛は痛みの性質によって3種類に分かれます。

1.片頭痛

頭の片方が脈打つように痛み、視界にギザギザ・キラキラした光(閃輝暗点)が特徴です。光や音に敏感になりストレスがかかるとセロトニンが分泌され血管は収縮します。時間の経過とともにセロトニンが分解されると血管が拡張し三叉神経を圧迫するので頭痛が起こります。

そのため発作中は運動や入浴など血圧の上がる動作で悪化します。

※”片”頭痛と書きますが両側に痛みが出る事もあります。

2.緊張性頭痛

基本的に首・肩・背中周囲の筋肉の異常収縮により柔軟性低下・血行不良が生じ、頭部への酸素供給が十分にできず、締め付けるような頭痛が出現します。持続的な筋緊張による刺激は痛覚過敏となり慢性的な痛みに繋がっていきます。

精神的ストレスによる場合、自律神経の働きが乱れ、筋肉の異常収縮がみられなくても頭痛が引き起こされている可能性があります。長時間の同一作業や姿勢不良、冷え等により慢性化しやすいです。

3.群発性頭痛

夜間に「目の奥をえぐられるような痛み」が特徴です。1年のうちある一定期間(群発期)は毎日激しい痛み出ますが、群発期以外は頭痛は起こりません。自律神経を刺激されることにより涙が出たり鼻づまり等が伴います。

群発性頭痛は睡眠時無呼吸をしばしば合併することが知られており,そのような患者さんは夜間の周期的な酸素濃度が低下し、それにより群発発作が誘発されることが示唆されています。

不眠

不眠症とは入眠障害・中途覚醒・早朝覚醒・熟眠障害などが1カ月以上続き睡眠障害により起床時の機能障害が生じている状態を示します。具体的には、仕事や学業に支障をきたすなどのパフォーマンスの低下、集中力や記憶力の低下、やる気が出ない、情緒の不安定さ(気分がすぐれない・イライラしやすいなど)がみられます。

頭痛と不眠の関連性

睡眠とは体内の恒常性機能の維持や記憶の定着などが主な目的とされます。頭痛との関連でいえば、特に深睡眠やREM睡眠が不十分だと、セロトニンが十分補充されなくなったり本来筋弛緩が得られるはずの筋肉に筋緊張が残存するようになることは十分考えられ、頭痛が慢性化する一つの要因になります。

※セロトニンとは脳内の神経伝達物質のひとつで、血管の緊張を調節、ヒトではドパミン・ノルアドレナリンを制御し精神を安定させる働きをする、生体リズム・神経内分泌・睡眠・体温調節などに関与しています。

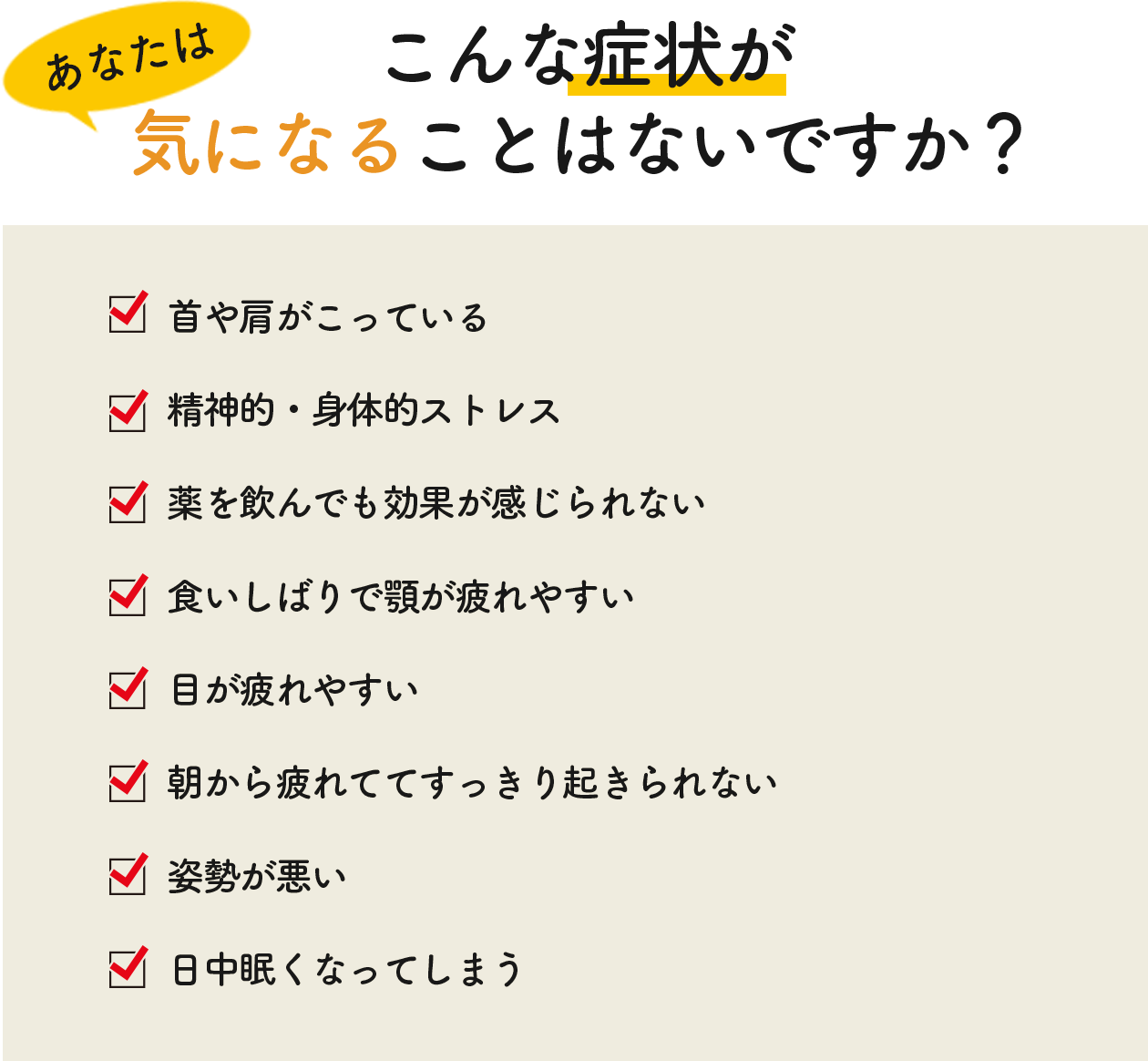

症状は様々

- ■ 吐き気

- ■ 肩こり

- ■ 眼精疲労

- ■ 眠気

- ■ 倦怠感

- ■ 生あくびが出る

- ■ 顎の疲労感

- ■ 光や音に過敏になる

- ■ 集中力低下

- ■ 易疲労

- ■ 情緒不安定など

頭痛・不眠への施術

鍼施術

鍼は血行を改善して筋肉の緊張を緩め、痛みや違和感を和らげていくことができます。さらに免疫力を挙げて自律神経を整えるため、血管の働きが正常になり頭痛の頻度を少なくしたり、リラックスさせる作用があるので熟睡感を上げていくことが出来ます。

灸

お灸は体を温め血行を盛んにし、老廃物の循環をスムーズにさせます。そして体が温まると人のもつ自然治癒力が高まり原因を改善していきます。近年では、お灸をすることによって白血球の数が増えるということが科学的にも証明されています。白血球が増えることで自己免疫力が高まり自律神経も整うので頭痛・不眠ともに有効的です。

骨格調整

整体は骨盤や背骨、頭蓋骨など体全体の骨格の歪みやズレの調整をします。調整によって身体のバランスと脳脊髄液の循環を正常にすることで、本来もっている身体機能を取り戻しします。また、“骨格の歪み的ストレス” を減らす等の施術を組み合わせることにより、血管の働きに関わる自律神経のバランスを整え、身体の自己治癒力・免疫力を高めて治癒に導きます。

頭痛・不眠への対策方法

片頭痛

アルコールやチョコレート等の食べ物、光や匂い等の誘発因子避ける。

低気圧の時は深呼吸をして意識的に酸素を取り込む。

こめかみや首を冷やすことで血流が抑えられるので痛みが軽減します。

緊張型頭痛

軽く運動やストレッチをして筋肉をゆるめる。

お風呂に入り体を温める。

こまめに休憩を取り長時間同じ姿勢が続かないようにする。

群発性頭痛

いつ頃発症するのかを把握し、群発期前のアルコール・タバコの過剰摂取や不規則な睡眠など誘発因子を避ける。

睡眠衛生指導

良い睡眠習慣を身に付けてもらうための指導法です。良い睡眠は不眠症の治療と慢性頭痛の治療の一環としても役立ちます。そのためには、起床時間を規則正しくする、午後3時以降の昼寝を避ける、カフェイン・アルコールの摂取は避ける、眠れなくても時計は見ない等があります。

薬の服用

睡眠薬の種類によっては依存性が少なく、自然の睡眠パターンを崩しづらいといわれているため、使用しやすいといえます。また睡眠薬に対して良くない先入観をもつ場合は漢方で代用することも可能です。

就寝前リラックス

軽いストレッチ、入浴、瞑想、アロマテラピーなど自分に合った方法を見つけるようにしてください。

当院の施術の流れ

1. ヒアリング

まずはその方の症状原因をしっかりと見極めるために、ヒアリングをしていきます。

2. 検査

簡単な動きの検査法をします。

3. 説明

どういった原因で症状が出ているか、説明をしていきます。

4. 鍼施術・骨格調整

ベットで行ないます。

5. 各種補助療法

原因に基づいて、必要な療法を組み合わせます。

6. 計画

今後の内容や来院ペース・回復の期間などを具体的に説明します。

7. 予約

次回の日時の予約をします。- 2024.04.17

頭痛① - 2024.04.10

症例報告 ぎっくり腰 - 2024.04.02

呼吸のリズム② - 2024.04.01

GWのお知らせ - 2024.03.27

呼吸のリズム①

- 2024.04.24

頭痛② - 2024.04.17

頭痛① - 2024.04.02

呼吸のリズム② - 2024.03.27

呼吸のリズム① - 2024.03.20

症例報告 首肩の痛み

-

定休日:木曜日・日曜日